応力集中っていうのが出てきたんだけど、これって何?

応力集中は部材が壊れる壊れないを議論するときに重要になるので解説するね。

本日は応力集中について解説します。

部材が壊れる、壊れないという話をする際に、気をつけなければいけない概念ですので、しっかりとイメージできるように解説しますね。

動画でも解説していますので、是非参考にしていただければと思います。

応力集中とは

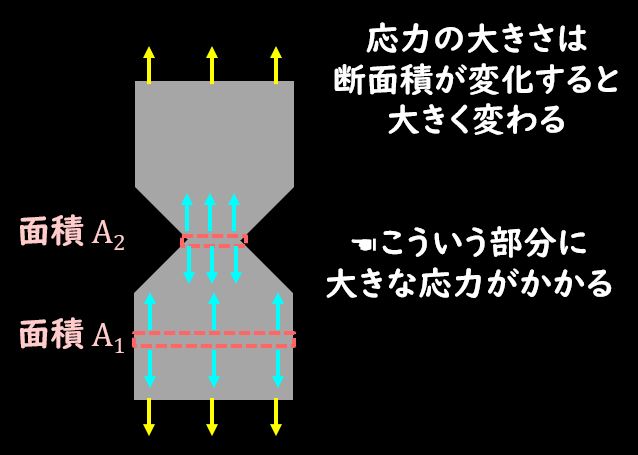

部材の構造によって、応力が集中する部分が発生することを 応力集中 と呼びます。

応力集中が起こる構造

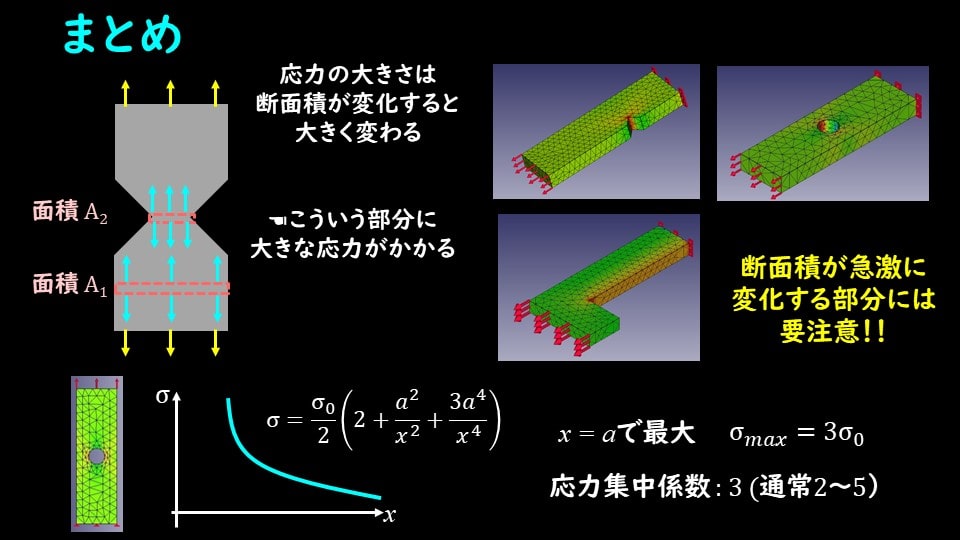

先ほど示した上の図のような構造の場合、応力集中が起こります。

断面積が大きく変化する箇所に応力が集中するイメージです。

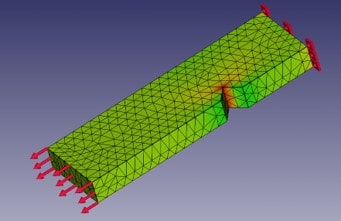

実際にいくつかシミュレーションした結果がありますので、参考にしてください。

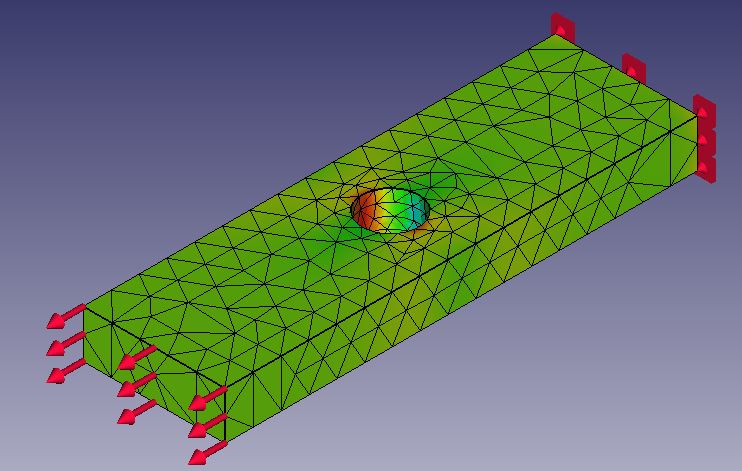

切りかけ構造

上図のように、切りかけ部分に応力が集中します。

図の赤くなっている部分に応力が集中しています。

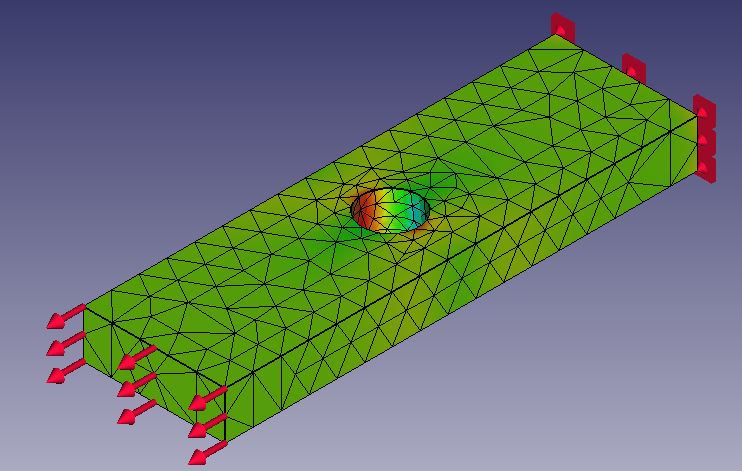

穴あき構造

上図のように、穴の外周部分に応力が集中します。

図の赤くなっている部分に応力が集中しています。

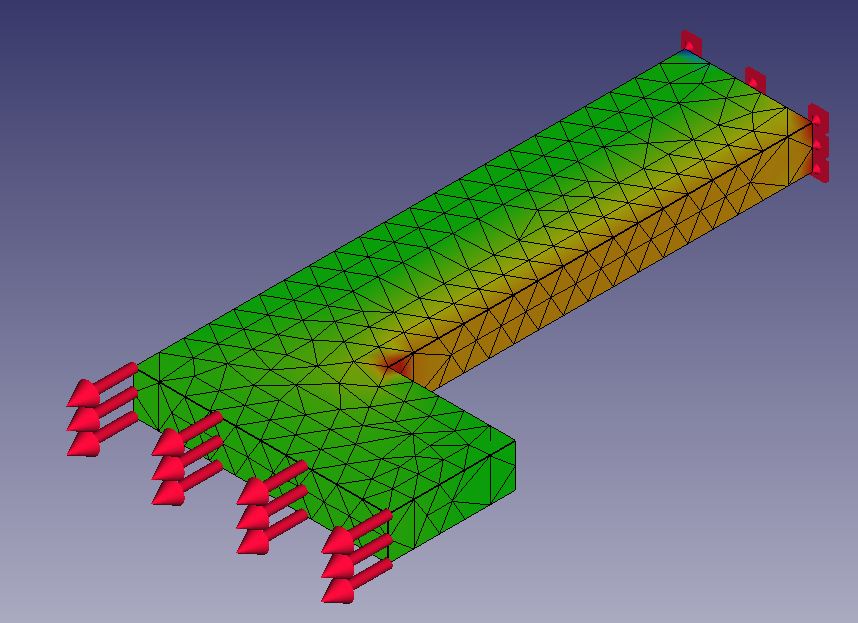

L字構造

上図のように引っ張ると、角部に応力が集中します。

図の赤くなっている部分に応力が集中しています。

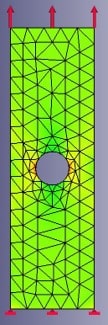

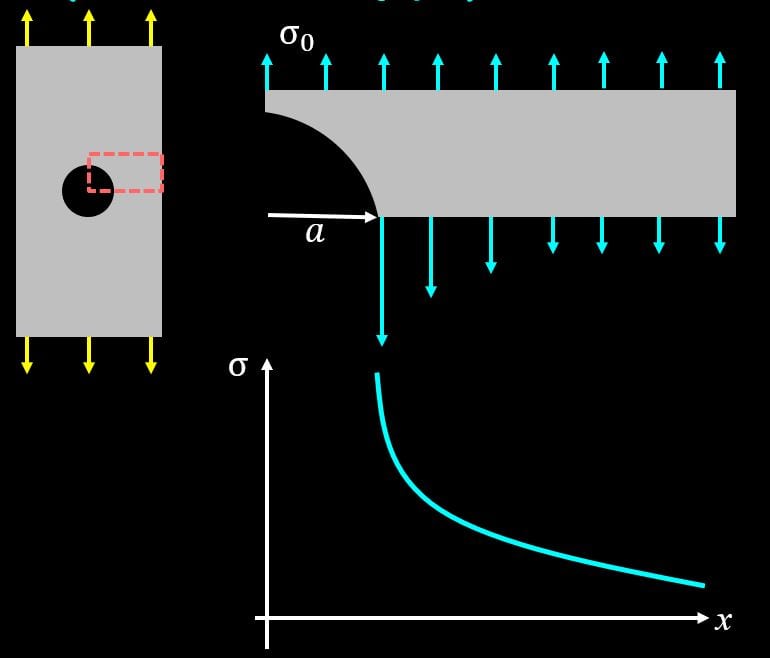

応力の分布(穴あき構造)

さて、応力集中について、いろんな構造をお見せしましたが、具体的にどのような応力分布になるか見ていきましょう。

よくある例として、今回は穴あき構造を取り扱います。

先程の穴あき構造のものを上から見ると、上図のようになっており、穴に近い部分で応力が大きくなっていることがわかりますね。

もう少し詳細を見てみると、下図のように、穴が空いている部分を切り出して拡大し、座標軸を取ります。

すると図のように、穴が空いていない上の面には応力\(σ_0\)となりますが、穴が空いている下の面には応力の分布が生じます。

この応力分布は下記のように定式化できます。

応力が最大となるのは、円の淵の部分、つまり\(x=a\)の部分になり、その大きさは、

$$σ_{max}=3σ_0$$

このように表すことができます。

このときの係数3のことを 応力集中係数と呼びます。

応力集中係数は構造によって決まり、たいてい2〜5くらいに収まることが多いです。

部材が壊れないように、安全の指標とするために応力集中係数を見ることがありますので、覚えておきましょう。

まとめ

応力集中について解説しました。

応力集中が発生する構造は、断面積が急激に変化するような構造となります。

具体的には、切りかけや穴が空いている部分などに応力が集中します。

また、応力集中によって、応力がどの程度大きくなるかを応力集中係数で表しますので、しっかりと頭に入れておきましょう。

初心者向けの教科書・参考書はこちら

材料力学の記事一覧はこちら

次の記事 → 材料力学 疲労限度とSN曲線についてわかりやすく解説-繰り返し荷重と破壊